在日常生活中,许多人都有这样的经历:刚吃完饭不久,就感觉肚子一阵翻腾,随后便有了排便的冲动,这种现象看似平常,却隐藏着人体消化系统的复杂运作机制,为什么吃饭后就要大便?这背后究竟有哪些科学原理?本文将深入探讨这一现象,揭示消化系统的神奇运作。

一、消化系统的基本运作

要理解为什么吃饭后就要大便,首先需要了解消化系统的基本运作,消化系统由口腔、食道、胃、小肠、大肠、直肠和肛门等器官组成,其主要功能是将食物分解成营养物质,供身体吸收利用,同时将废物排出体外。

当我们进食时,食物首先在口腔中被咀嚼,与唾液混合,形成食团,食团通过食道进入胃部,胃中的胃酸和消化酶开始对食物进行初步分解,随后,食物进入小肠,小肠是消化和吸收的主要场所,营养物质在这里被吸收进入血液,未被吸收的食物残渣则进入大肠,大肠的主要功能是吸收水分和电解质,将残渣转化为粪便,粪便通过直肠和肛门排出体外。

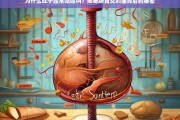

二、胃结肠反射:吃饭后大便的生理机制

吃饭后不久就感到排便冲动,主要是由于一种称为“胃结肠反射”的生理机制,胃结肠反射是指当食物进入胃部时,胃壁的扩张会刺激肠道蠕动,从而加速粪便的排出。

当食物进入胃部后,胃壁的扩张会刺激迷走神经,迷走神经将信号传递到大脑,大脑再通过神经反射作用于结肠,促使结肠蠕动增强,这种反射作用在进食后尤为明显,尤其是在摄入大量食物或高脂肪食物后,胃结肠反射更为强烈。

三、个体差异与饮食习惯的影响

虽然胃结肠反射是普遍存在的生理现象,但个体之间的差异和饮食习惯也会影响排便的频率和时机,有些人可能在进食后几分钟内就感到排便冲动,而另一些人则可能需要数小时甚至更长时间。

饮食习惯对排便的影响尤为显著,高纤维饮食可以增加粪便的体积和软度,促进肠道蠕动,从而加快排便速度,相反,低纤维饮食可能导致便秘,使排便变得困难,饮水量、运动量、压力水平等因素也会影响排便的频率和规律。

四、饭后排便的益处与注意事项

饭后排便不仅是一种正常的生理现象,还对身体健康有着积极的影响,及时排便可以防止粪便在肠道内滞留过久,减少毒素的吸收,降低患肠道疾病的风险,饭后排便有助于维持肠道菌群的平衡,促进消化系统的健康。

饭后排便也需要注意一些事项,避免在饭后立即进行剧烈运动,以免影响消化功能,保持良好的饮食习惯,摄入足够的纤维和水分,有助于维持正常的排便规律,如果饭后排便过于频繁或伴有腹痛、腹泻等症状,应及时就医,排除潜在的消化系统疾病。

吃饭后就要大便,看似简单的现象,背后却蕴含着复杂的生理机制,胃结肠反射是这一现象的主要驱动力,而个体差异和饮食习惯则进一步影响排便的频率和时机,了解这一现象的科学原理,不仅有助于我们更好地理解身体的运作,还能帮助我们通过调整饮食和生活习惯,维持消化系统的健康。

饭后排便是一种正常的生理反应,是消化系统高效运作的体现,通过保持健康的饮食习惯和生活方式,我们可以更好地维护消化系统的健康,享受更加舒适的生活。