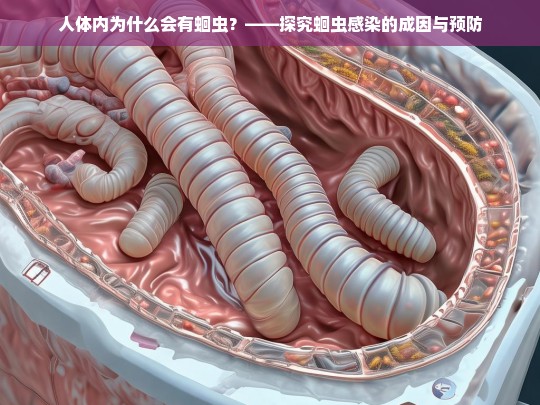

蛔虫(Ascaris lumbricoides)是一种常见的肠道寄生虫,广泛分布于全球,尤其是在卫生条件较差的地区,蛔虫感染(蛔虫病)是一种常见的寄生虫病,尤其在儿童中更为普遍,为什么人体内会有蛔虫?蛔虫是如何进入人体的?我们又该如何预防和治疗蛔虫感染?本文将从蛔虫的生命周期、感染途径、症状、危害以及预防措施等方面进行详细探讨。

一、蛔虫的生命周期

要理解人体内为什么会有蛔虫,首先需要了解蛔虫的生命周期,蛔虫的生命周期包括以下几个阶段:

1、虫卵排出:成虫蛔虫寄生在人体的小肠内,雌虫每天可以产下数千枚虫卵,这些虫卵随粪便排出体外。

2、虫卵发育:在适宜的环境条件下(温暖、潮湿的土壤),虫卵经过2-3周的发育,成为具有感染性的虫卵。

3、虫卵摄入:人类通过摄入被感染性虫卵污染的食物、水或土壤而感染蛔虫,儿童尤其容易通过玩耍时接触污染的土壤,再将手放入口中而感染。

4、幼虫孵化:虫卵进入人体后,在小肠内孵化出幼虫,幼虫穿过肠壁,进入血液循环系统,随血液流动到达肺部。

5、幼虫迁移:幼虫在肺部发育成熟后,通过呼吸道向上迁移至咽喉部,再次被吞咽进入消化道。

6、成虫寄生:幼虫在小肠内发育为成虫,开始产卵,完成生命周期。

二、蛔虫感染的途径

蛔虫感染的主要途径是通过“粪-口”传播,以下几种情况容易导致蛔虫感染:

1、食用被污染的食物:如果蔬菜、水果等食物在种植、采摘或加工过程中被含有蛔虫卵的粪便污染,且未经过充分清洗或烹饪,食用后可能导致感染。

2、饮用被污染的水:在卫生条件较差的地区,水源可能被含有蛔虫卵的粪便污染,饮用未经处理的水,尤其是生水,容易导致感染。

3、接触污染的土壤:儿童在户外玩耍时,可能接触到被蛔虫卵污染的土壤,如果未及时洗手,或将手放入口中,虫卵可能被摄入体内。

4、不良卫生习惯:如饭前便后不洗手、不注意个人卫生等,都会增加蛔虫感染的风险。

三、蛔虫感染的症状

蛔虫感染的症状因感染的严重程度和个体的免疫状态而异,轻度感染可能没有明显症状,而重度感染则可能导致严重的健康问题,常见的症状包括:

1、消化系统症状:腹痛、腹胀、恶心、呕吐、腹泻或便秘等,成虫在小肠内寄生,可能影响食物的消化和吸收,导致营养不良。

2、呼吸系统症状:幼虫在肺部迁移时,可能引起咳嗽、气喘、发热等类似肺炎的症状。

3、全身症状:由于蛔虫消耗宿主的营养,感染者可能出现体重下降、疲劳、贫血等症状。

4、并发症:在严重感染的情况下,蛔虫可能引起肠梗阻、胆道梗阻、胰腺炎等严重并发症,甚至危及生命。

四、蛔虫感染的危害

蛔虫感染不仅影响个体的健康,还可能对社会经济造成负面影响,具体危害包括:

1、营养不良:蛔虫寄生在小肠内,吸收宿主的营养物质,尤其是蛋白质和维生素,导致感染者营养不良,影响生长发育,尤其是儿童。

2、免疫力下降:蛔虫感染可能导致宿主的免疫功能下降,增加其他感染性疾病的风险。

3、生长发育迟缓:儿童长期感染蛔虫,可能导致生长发育迟缓,智力发育受损。

4、社会经济负担:蛔虫感染在卫生条件较差的地区广泛流行,导致医疗资源的大量消耗,影响劳动力生产力,增加社会经济负担。

五、蛔虫感染的预防与治疗

预防蛔虫感染的关键在于切断传播途径,改善卫生条件,提高个人卫生意识,具体措施包括:

1、改善卫生设施:建设完善的卫生设施,确保粪便得到妥善处理,避免污染水源和土壤。

2、安全饮水:确保饮用水的安全,避免饮用未经处理的水,在卫生条件较差的地区,建议饮用煮沸或经过过滤的水。

3、食品安全:蔬菜、水果等食物在食用前应充分清洗,最好经过烹饪处理,避免食用生食或未煮熟的食物。

4、个人卫生:养成良好的卫生习惯,饭前便后洗手,避免将手放入口中,儿童在户外玩耍后应及时洗手。

5、定期驱虫:在蛔虫感染高发地区,建议定期进行驱虫治疗,尤其是儿童,常用的驱虫药物包括阿苯达唑、甲苯达唑等。

6、健康教育:加强健康教育,提高公众对蛔虫感染的认识,普及预防知识,减少感染风险。

六、蛔虫感染的治疗

如果已经感染蛔虫,应及时进行治疗,常用的治疗方法包括:

1、药物治疗:阿苯达唑、甲苯达唑等药物是治疗蛔虫感染的首选药物,这些药物能够有效杀死成虫和幼虫,通常需要服用1-3天。

2、支持治疗:对于出现严重并发症的患者,如肠梗阻、胆道梗阻等,可能需要进行手术治疗,应给予营养支持,纠正营养不良。

3、随访观察:治疗后应进行随访观察,确保蛔虫被彻底清除,如果症状持续或复发,可能需要再次治疗。

蛔虫感染是一种常见的寄生虫病,尤其在卫生条件较差的地区广泛流行,了解蛔虫的生命周期、感染途径、症状和危害,对于预防和治疗蛔虫感染具有重要意义,通过改善卫生条件、提高个人卫生意识、定期驱虫等措施,可以有效减少蛔虫感染的发生,对于已经感染的患者,应及时进行治疗,避免并发症的发生,只有全社会共同努力,才能有效控制蛔虫感染,保障公众健康。

通过以上内容,我们详细探讨了人体内为什么会有蛔虫,以及如何预防和治疗蛔虫感染,希望这篇文章能够帮助大家更好地理解蛔虫感染的相关知识,提高预防意识,减少感染风险。

标签: #预防措施